倾听3位抗美援朝老兵叙述短兵相接的故事:咱们的那股“气”便是最硬的“钢”

时间: 2025-10-24 11:11:42 | 作者: 轨道交通

75年前,面临烧到家门口的烽烟,中国人民志愿军雄赳赳、雄赳赳,跨过鸭绿江,历经2年9个月艰苦卓绝的短兵相接,赢得了这场保卫和平、抵挡侵犯正义之战的伟大成功。

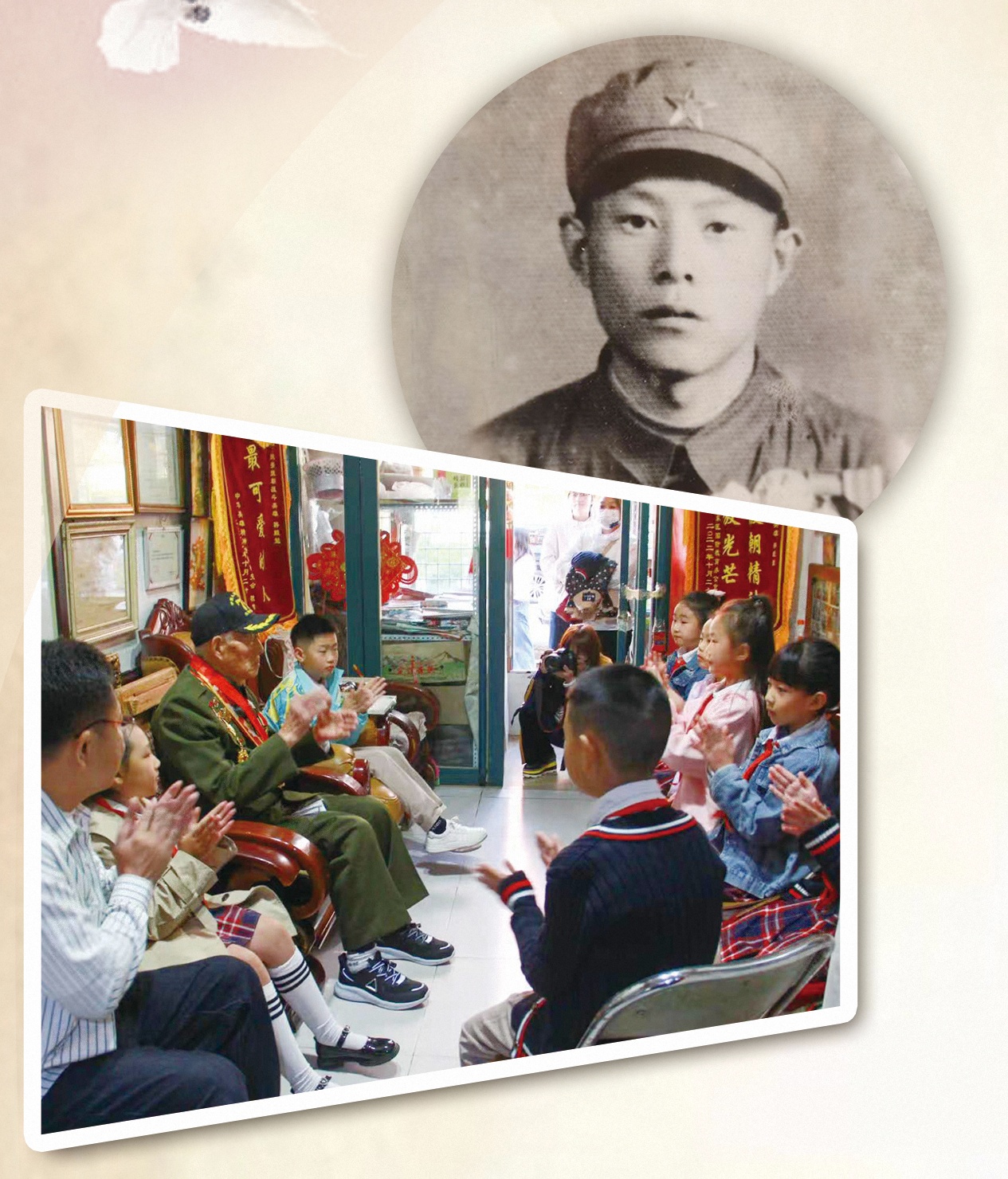

时光流逝,精力不朽。在中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年纪念日到来之际,让咱们走近3位抗美援朝老兵,经过他们的叙述,回望那段血与火交错的年月,问候“最心爱的人”!

透过抗美援朝老兵韩殿勉家中的落地玻璃门往里望,锦旗、奖状以及镶着数十张老照片的镜框缀满两面墙,门对面墙上还有一幅写着“炸不断的电话线”字样的书法作品。这些收藏的物品,无声叙述着白叟不同寻常的人生阅历。

虽已95岁高龄,但韩殿勉精力矍铄,思想灵敏,对本身当年入朝作战的阅历浮光掠影。

1950年10月,19岁的韩殿勉作为志愿军工兵第22团1营电话班的一名电话兵,随部队第一批跨过鸭绿江。“其时的主要使命是担任架线、看守总机,地上、交通壕、山上、河里、浮桥……部队打到哪里,咱们就把电话线布设到哪里。”韩殿勉回想,那时候,电话线经常被敌军炸断。一旦线路中止,电话兵一定要立刻抢修。虽然其时他已入伍两年多,可之前没有参与过战争,一向在做确保作业。

“刚开端,我心里也有些忐忑。”韩殿勉还记得刚上战场时提心吊胆的感觉。“但后来就有勇气了,因为现已习惯了在美军狂轰滥炸下作业。”

1953年6月17日清晨,金城反击战打响。韩殿勉与电话班战友冒着敌人的轰炸,不断抢修前哨部队被炸断的各路电话线点,咱们班接到告诉,营部通往前沿603高地的电话线断了。”韩殿勉毛遂自荐,与战友陈禄组成战争小组,带上冲击枪、电话机、电话线高地的电话线路横贯两条公路、两条河流、三座山岭,中心还有两处敌人炮火封闭区,全长10余里。天黑得伸手不见五指,为了逃避敌人的炮火追寻,韩殿勉和陈禄不敢翻开手电照明。“因为不知道断线在哪个方位,我俩就一边捋着电话线一边查找,摸到断头就接。”韩殿勉说。

进入敌人炮火封闭区后,每隔几分钟就会有敌人的炮弹在邻近爆破。两人一边严重地接线,一边用电话机与营部指挥所进行试机联络。与总机通话后,又使用炮弹的亮光瞬间急速行进。

“敌人的炮弹松一阵紧一阵地打个不断。忽然一声巨响,一发炮弹在我俩身旁爆破了。”强壮的气浪把韩殿勉掀倒,碎石、泥土噼里啪啦地向他身上砸去,他的头上登时起了几个包,左小腿也被弹片划开一道口儿,血流不止,而身旁的陈禄被震晕了曩昔。韩殿勉简略包扎后,赶忙把陈禄摇醒,两人持续探索着向前沿方向抢修电话线日黎明,接线使命进入收尾阶段。就在这时,韩殿勉发现他们带着的备用电话线现已用完,但一处符号炮兵的电话线断点却一直接不到一同,两根断头相距一米多。前方高地忽然响起了剧烈的枪炮声,他知道,关于在战场上作战的步卒而言,炮兵的火力援助是多么重要。

韩殿勉不再踌躇,回头对陈禄说:“即便我献身了,你也要把电话线接通!”说罢,他打开双臂,将两根显露钢丝的线头紧紧地抓在手里。

“曩昔学过人体能导电,其时就豁出去了。”当电流经过韩殿勉的身体时,他昏了曩昔……

等韩殿勉醒来时,现已是18日下午。他躺在野战包扎所的防空洞里,浑身上下缠满了纱带。“营教导员来看望我时,告诉我说是陈禄把我背回来的,还传达了总部对我的慰劳,说我立了大功,因为电话及时接通,前哨部队在炮兵火力的援助下,全歼了敌军的一个营。”韩殿勉快乐地说。也因为此次豪举,韩殿勉荣立二等功,被评为二级战争英豪。

10月9日上午,记者抵达抗美援朝老兵朱法印所住的小区时,身穿老式戎衣的白叟,已在家人的伴随下等候在楼下。秋日暖阳中,白叟胸前的“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念章”熠熠生辉。

1929年出世的朱法印,如今已是96岁高龄。当议论论题从日常日子转到抗美援朝战争时,白叟瞬间挺直了腰杆,目光里闪着亮光。“之前咱们部队在河南,传闻美国侵犯朝鲜,咱们都很愤慨,都想着提早上战场。”朱法印说。

1950年11月,朱法印跟从部队抵达安东(今辽宁丹东),简略预备后,就开端跨过鸭绿江。70多年曩昔了,过江的场景在白叟心中仍明晰如昨。“咱们背了60多斤的背包,有子弹、枪、干粮……头上有美国的飞机来回轰炸,底子来不及细看两头的状况,咱们就趁热打铁,跑步过了江。”

入朝后不久的高王山反击战,令朱法印回想深入。“两边兵器距离太悬殊了,飞机大炮坦克,美军什么都有,咱们的枪大都不是连发的,要拉一下枪栓,才干打一发子弹。”朱法印回想说,“可是咱们历来不怕。咱们的那股‘气’,便是最硬的‘钢’。”

之前的几轮强攻都没能攻下来山头,我军伤亡较大。轮到朱法印他们连队进攻时,冲击的指令刚下,他就第一个往山上冲。

“我从军是在大别山根据地游击队,我个子小,爬山冲击是我的优势。”他以惊人的速度,一边闪躲着敌人的子弹,一边拎着枪,不要命地往上冲。“心里没有怕,只想着消除敌人!”

第一个冲上山头的朱法印和战友们一同,不管本身安危,连续向两边的敌人射击,总算攻下了山头,并缉获许多兵器弹药。

1952年的一次战争中,他和战友一同去侦查敌人阵地,了解敌军的人员和兵器装备状况。

“咱们一行11人,夜里悄然摸到敌人阵地,画完地图今后,就绕道往回走。没意料,咱们在返程途中,正好碰上敌军的一个新阵地,我的战友不小心暴露了,两边随后打开剧烈战争。”回想起那触目惊心的一幕,白叟的眼眶湿润了。“子弹就在耳边呼啸而过,我和战友们边打边撤,我的小腿被击中受伤,可是咱们所有人都没有惧怕,心中只要一个信仰,就算献身也要把侦查图送回去。”终究,班里有9名兵士勇敢献身,朱法印和班长带着伤困难回到营地,成功带回侦查图,为战争成功供给了精确信息。

1952年12月,朱法印随部队回国,1956年转业到当地作业。多年来,他很少向搭档、子女乃至老伴叙述自己的战争阅历,也从没有用自己的荣称为个人和家人追求利益。“我是一个穷小子,有今日的日子特别知足!”白叟朴素的言语,透着一名老兵不褪色的热诚。

在辽宁省鞍山市一处朴素的居室里,101岁的抗美援朝老兵王振斌回想起那段烽烟年月,目光仍旧坚毅。虽然年事已高,但讲起战场往事,那个指挥若定的“常胜连”连长似乎又回来了。他顺手拿起茶几上的玻璃杯、药盒、牙签筒,摆出一幅战争示意图,用手比划着讲了起来……

1924年,王振斌出世于江苏省涟水县跨河乡的一个贫穷家庭。一家九口人挤在一个粗陋的草棚子里,没有一分地步,靠出卖劳力保持生计。王振斌白日给地主放牛,晚上就睡在牛棚里,深夜还要给牛添草料,一年下来拼命干活也只能换来两斗麦子。“这样的苦日子真实忍耐不下去了。”王振斌一边回想一边摇头。1940年,传闻家园一带有领导的新四军部队,打日本鬼子和奸细,为贫民做好事,他决然找曩昔,毛遂自荐参与了新四军。

从抗日战争、解放战争到抗美援朝战争,王振斌先后参与战争战争上百次。解放战争时期,他所带领的第39军116师346团2营4连被上级颁发“常胜连”称谓。在抗美援朝战场上,已担任2营副营长的王振斌,又带领该连在临津江战争中取得“临津江打破英豪连”称谓。

1950年12月,抗美援朝战争第3次战争前,志愿军第39军116师346团1连、4连与347团5连、7连受领突击使命,王振斌与战友提行进行缜密预备。

“临津江坐落‘三八线’邻近,横贯于敌我阵地之间,江宽水深,敌人还构筑了3道防护阵地,昼夜以炮火封闭江面,声称‘固若金汤’不可逾越。”王振斌回想,他们先对地势、水文、敌火力装备等进行了具体侦查,重复推演,做到每个战争小组都清楚各自战争使命。针对作战中或许会呈现的许多问题,突击连官兵还提出了脚上抹猪油防冻、鞋底绑草绳防滑、长杆拴铁钩破雷等许多应对方法。

为确保进攻的忽然性,突击连官兵提行进入阵地荫蔽一天一夜。“天寒地冻里,咱们饿了吃点炒面,渴了吃口雪,手冻僵了,腿冻麻了,也不能走动,耐性等候进犯时刻的到来。”

12月31日16时40分,战争打响。官兵们在火力保护下,向结冰江面奔驰。“江面冰层很快被敌人炮火迸裂,咱们跌进了严寒刺骨、齐腰深的江水中。因为在敌人眼皮下埋伏了一昼夜,下水后下半身很快被冻得没有了感觉。这时,冲在最前面的尖刀排排长王凤江高喊道:‘同志们,坚持住!上岸便是成功!’在严寒的江水中,官兵们一边推开冰块,一边相互拉拽着,冒着敌军炮火向前冲击。”王振斌说,他们快速冲过临津江,攻占了敌前沿阵地。因战争勇敢,背负突击使命的4个连队被第39军颁发“临津江打破英豪连”荣誉称谓。

在抗美援朝战场上,王振斌曾被炮弹炸晕,至今脑门处还留有弹片划过的伤痕。回国医治疗养5个月后,他又回到前哨。“前方交兵需要人,我是员,有必要据守战争岗位。”王振斌说。

关于咱们互联网新闻信息服务许可证未经本网书面授权,请勿转载、摘编或树立镜像,不然视为侵权。